今回は、葛飾北斎の娘、お栄(長澤まさみ)の半生を描いた『おーい、応為』を題材に、遺伝と環境が才能に与える影響について考えてみます。

※ネタバレ注意!

お栄は一度絵師と結婚したものの、夫が描く絵に嫌気がさして離縁し、父、葛飾北斎のもとに戻ります。やがて、お栄は絵の才能を発揮し、「葛飾応為」という名を授かります。お栄が元夫の絵を見下した背景には、ずっと父の絵を見てきた経験が関係していると考えるのは自然です。生まれた時から優れた絵画に触れてきたお栄の目が肥えているのは当然でしょう。でも、お栄は自分自身も絵師となります。では、優れた才能に恵まれた親を持つ子の才能は、遺伝、環境、どちらにより由来するのでしょうか。

芸術的な才能に限らず、学力等についても、影響を与える要因が一つだけではない点は誰もが納得されるでしょう。それを前提とした上で、遺伝と環境がどのように影響を与えるかは、研究者によって意見が分かれているようです。才能という観点に縛られず、遺伝と環境の関係を述べた先行文献をみてみましょう。

石井(2022)では、「過去30年近くにおける文化心理学の研究は、人の心の性質が社会・文化環境に大きく依存している可能性を示している」という背景のもと、「社会・文化環境と遺伝子が共進化してきたという可能性」について、過去の研究をレビューしています。共進化は以下のように説明されています。

人(ヒト)が作り出したある社会・文化環境の特徴が人(ヒト)のある遺伝子の頻度に影響を与える、つまり世代から世代への遺伝子の継承に社会・文化環境が選択圧となり、さらにその遺伝子の頻度が高まることによってその社会・文化環境の特徴が進化していくといった、進化のプロセスを通じた遺伝子と社会・文化との相互の影響に着目するものである。(石井,2022,p.186)

つまり、「文化的に適応した形質をもつヒトの遺伝子はその文化において選択されやすくなる」(石井,2022,p.187)というわけです。

さらに噛み砕いて解釈すると、自分の遺伝子に合う環境に置かれれば、力が発揮しやすくなり優位に立てる。同時に、その環境で優位な遺伝子なので受け継がれやすくなるということになるでしょう。

ただし、環境と遺伝子の相互作用や、共進化に関する研究は、サンプルサイズの小ささ、効果量の小ささ、ターゲットの問題があるとして、さまざまな批判を受けており、さらなる研究が求められています(石井,2022)。

遺伝と環境の影響を調べる上で有効とされている研究の一つに、双生児法があります。双生児法は「基本的に、遺伝情報のすべてと家庭を中心とした生育環境の多くを共有する一卵性双生児と、遺伝情報は一卵性の半分だが生育環境は一卵性双生児と等しいと考えられる二卵性双生児の行動指標の類似性を比較し、一卵性の方が二卵性よりよく似ていれば、そこに遺伝の影響があると推定するという単純な方法論」(安藤,2022a,p.244)です。

双生児法による研究を行う安藤(2022b)は,心理学のテキストに散見される遺伝と環境の「相互作用説」に対して、「当惑と違和感を抱いてきた」といい、「遺伝要因は多くの場合,環境要因に対してかなり自律的に働いている」と述べています。また、この立場では、「貧しい家庭に生まれても本人に遺伝的才覚があればのし上がれる (その逆もしかり) という階層間移動のメカニズムを説明することも可能である」(p.210)と考えられています。そして、以下のように付け加えられています。

「遺伝と環境は基本的に加算的であるから,もし社会と人生をよくしたければ,それぞれの遺伝条件の下で,環境条件をよりよくすればよいのである。その上で,それでも残る遺伝的差異が著しい社会的格差や理不尽な不平等に結びつかないような制度と価値観を醸成させればよいだけの話だ。それが一筋縄でないことはわかりきっているが,理論的に導き出せる人道的な解は,いまのところそこまでである。(安藤,2022b,p.212)

以上のように、ここで紹介しただけでも、遺伝と環境の関係を、相互作用的と捉えるか、加算的と捉えるかで異なる見方があります。

葛飾親子について、どのような理論がより当てはまるかは断定できないものの、お栄(葛飾応為)が絵師になるまでを辿ってみましょう。お栄は嫁ぐ前にも絵を描いていたことがあり、父の北斎のもとに出戻ってから、北斎や北斎の弟子の様子を見るうちに、再び絵を描くことへの興味が湧いてきたのだなとわかります。日々、北斎の絵に関心を持ちながら眺めている様子もうかがえます。そういう意味では環境によって、動機が喚起されているといえそうです。遺伝か環境かの議論が難しいのは、絵のセンスです。センスには、持って生まれた部分、環境から培われた部分、両方あるでしょう。

遺伝と環境以外にも要因が複数あるなかで、葛飾親子に限らず、たとえば自分が誰の子どもであるかを知らなくても、同じ運命にたどり着くのかふと疑問に思います。というのも、才能のある親のもとに生まれたという事実を認識するだけでも、自己効力感に差が出るのではないでしょうか。

もちろん本人の性格もあるでしょう。また、親の遺伝子をすべて受け継ぐわけでもなければ、どちらの親のどの部分を受け継ぐかもわかりません。そうなると、遺伝か環境かという議論はかなり複雑だといえます。

結局、結論は出ないんかーいというツッコミを受け入れるとして(苦笑)、このような研究分野において、謎が謎を呼ぶ展開も期待してしまいます。

<参考・引用文献>

石井敬子(2022)社会・文化環境と遺伝子の共進化と相互作用:これまでの成果と今後の課題.心理学評論,65(2)pp.186-204

安藤寿康(2022a)双生児による縦断研究が明らかにする遺伝のダイナミズム.発達心理学研究,33(4)pp.244-255

安藤寿康(2022b)行動の遺伝子研究―最近の動向.心理学評論,65(2)pp.205-214

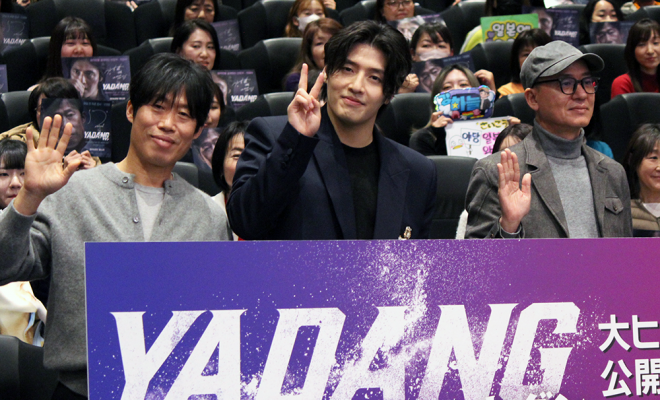

『おーい、応為』

2025年10月17日より全国公開

東京テアトル、ヨアケ

公式サイト

ムビチケ購入はこちら

映画館での鑑賞にU-NEXTポイントが使えます!無料トライアル期間に使えるポイントも

©︎2025「おーい、応為」製作委員会

TEXT by Myson 武内三穂(認定心理士)

関連作

「葛飾北斎伝」飯島虚心 著/岩波文庫

Amazonで書籍を購入する

「百日紅」杉浦日向子 著/筑摩書房

Amazonで書籍を購入する

本ページには一部アフィリエイト広告のリンクが含まれます。

情報は2025年10月時点のものです。最新の販売状況や配信状況は各社サイトにてご確認ください。