歴史に残る政治家や名だたるジャーナリスト達が隠していた真実を暴いた、若き記者ガレス・ジョーンズの実話を基にした映画『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』の監督、アグニェシュカ・ホランドさんにリモートインタビューをさせて頂きました。本作はとても壮絶な内容であり、現代に生きる私達にも繋がる部分が大いにあるストーリーですが、歴史、ジャーナリズムにどのように捉え、扱おうと心がけているのか、監督のこだわりや注意していることなどをお聞きしました。

<PROFILE>

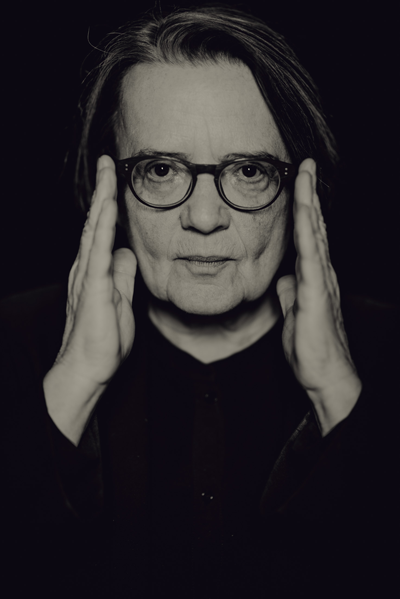

アグニェシュカ・ホランド:監督

1948年ポーランド、ワルシャワ生まれ。プラハ芸術アカデミーの映像学部を卒業。クシシュトフ・ザヌーシ、アンジェイ・ワイダのアシスタントとしてキャリアをスタートさせ、1970年代後半に監督デビュー。その後1981年にポーランドで発令された威厳令を転機に西側へ拠点を移し、アンジェイ・ワイダ監督の『ダントン』『ドイツの恋』などに脚本家として携わった。その後はヨーロッパとハリウッドでメガホンをとり、『ワルシャワの悲劇/神父暗殺』、ゴールデン・グローブ賞外国語映画賞受賞、米アカデミー賞脚色賞にノミネートされた『僕を愛したふたつの国/ヨーロッパ ヨーロッパ』『オリヴィエ オリヴィエ』『秘密の花園』などの作品を発表。特にレオナルド・ディカプリオが詩人ランボー役として出演した『太陽と月に背いて』や、偉大な作曲家の晩年を映画化した『敬愛なるベートーベン』、実録戦争ドラマ『ソハの地下水道』は、日本でも大きな反響を呼んだ。その他の主な作品に、『奇蹟の詩 サードミラクル』『バンディッド』『ポコット 動物たちの復讐』などがあり、『THE WIRE/ザ・ワイヤー』『THE KILLING 〜闇に眠る美少女』『ハウス・オブ・カード 野望の階段』『ローズマリーの赤ちゃん 〜パリの悪夢〜』『1983』などのTVシリーズや配信作品の演出も手掛けている。

スターリンやヒトラーと同じことを今はSNSを通してより効率良くできるようになっている

記者A:

監督として、報道の自由が奪われている現状に対して、これまでも何か思いがあったから、この作品を選んだのでしょうか?

アグニェシュカ・ホランド監督:

まず、アンドレア(・チャルーパ)から脚本が送られてきたのがすべての始まりでしたが、資料にもある通り、これまでもホロコーストやファシズムを扱った作品を3本撮っているのもあって、どうしてもそういう企画が来るんですよね。制作するのにどのくらい辛いかも、自分では身に染みてわかっているし、人生の数年をそれに費やして作る。その物語に現実の自分を置くことがどんなに大変かということもわかっているので、ちょっと疲弊しているところもありました。でも、それらの作品がアカデミー賞候補になったり、なぜか成功を収めていて、だからそういう脚本が多く来るんです。人類に対する犯罪、ホロコーストはもちろん、アルメニアの大虐殺やルワンダの大虐殺、ポル・ポト、そしてたまにですが、共産主義の犯罪についての作品が来ます。ただ、なかなか共産主義の下で行われた犯罪を描く強さを持つのは少なくて。というのも、私にとってスターリン下で行われた犯罪というのは、人類に対する犯罪であり、にも関わらずグローバルな意味で世界のコミュニティに意識されることなく、どこかで忘れ去られて許されてしまって、誰も責任を問われていない、そういう犯罪であるという認識があります。それを皆に知って欲しいという気持ちが1つありました。

今も政権がまさにこのレッスンから学んでいないからこそ、同じようなことをしているんだと思っていて、この犯罪がどういうものであったのか、そしてその本質、こういう虐殺があったんだということ、その政権がどんなものであったのかということをまず描きたいと思いました。でもそれ以上に重要だったのが、ジャーナリズムへの問いかけをこの物語がしていたことなんです。ジャーナリズムというものの責任や本質に触れた物語であり、今はフェイクニュースや政治的なプロパガンダ、偽の真実を皆が利用して公的な物の見方を操っています。しかもすごく効率の良い形で。それはかつても行われていたことであり、今はSNSがあるので、より危険に、効率良くなっているんです。だからスターリンやヒトラーと同じことを今はSNSを通してより効率良くできるようになってしまっているわけです。この物語の主人公は勇気ある1人のジャーナリストで、彼は、誰にも知られざるものとして葬り去られることから真実を救うことができたわけですよね。皆に知ってもらう、そうすることで皆がこういったことが起きたんだ、じゃあ責任はどこに問えば良いのかと考え、それをどうやったのかというのを物語として描きたいと思ったんです。

マイソン:

今世界中でコロナが蔓延していて、まずは自分の身を守ることに必死で、社会で起こっていることやニュースに対して正確に把握しようという姿勢を持つことが私達にどこまでできているのかなと思いながら観たのですが、ジャーナリズムがあるべき姿を取り戻すために、逆に情報を受け取る私達にできることがあるとしたら何だと思いますか?

アグニェシュカ・ホランド監督:

ジャーナリズムの価値であったり資質というものを考える時、事実を調査して、報道して戦うといったタイプのジャーナリズムが1番必要だとよく言うのですが、そもそもそういったものってお金がかかるんですよね。そこにまず資金がないというのが1つあって、本当はシリアスな調査型の報道がなされなければいけないのですが、今は西部劇ではないですけど、正義のために戦いながら町から町へみたいな感じになっていて、ちょっとロマンティックな風に思うかも知れませんが、特に政治的な状況のなかではチャレンジングなことだと思います。そのなかで受け手の私達はそれを良しとせず、真実というものはもっと複雑であるとすることが大切ですよね。フェイクニュースであったり、何か私達を操るようなものを受け入れず、客観性を持った誠実なジャーナリズムというものをシェアしていかなければいけないと思います。それなくしては、私は民主主義というものの存続はあり得ないと思うんです。民主主義というものを失ってしまえば、私達はモンスターの手中にあるのと同じです。20世紀の頭、1930年代、40年代にどういうことになったのか、そういったプロパガンダやフェイクニュースといったものを権力を持つ者が操ることによって、結果的にどうなったのかがこの映画で描かれているわけですから。

記者A:

ガレス・ジョーンズはあまり知られていない人物なので、人物像を作る上で難しかったと思うのですが、どのように作っていったのでしょうか?

アグニェシュカ・ホランド監督:

ガレスはウクライナに行っていろいろなことを発見して、そのために見聞きしたことによって戦うようになる、そういう人物なんです。元々彼についてはあまり資料がないのですが、ウクライナでは歴史学者の方が結構彼のことを調べ始めていて、あと飢饉を生き延びて証言した方の中にアンドレアさん(本作の脚本家)のおじいさんがいて、アンドレアさんが家族の死を紐解くなかで調べ始めて、だんだん彼が誰なのかが明かされていきました。おっしゃるように、残っている事実が結構数少ないので、パズルのピースを集めながら、さらに想像力で補ってキャラクター作りをしていきました。彼は好奇心があり、野心家でもある側面があって、ウェールズ出身の若い男性で、母の影響を強く受けています。母親も冒険心と好奇心溢れる女性だったというところから、彼の性格で好奇心がすごく大きいんじゃないかということを決めたんです。

彼を突き動かしたのは好奇心で、だからこそ海外のことを知りたかったのだろうし、外国語も当時のイギリスのウェールズ人の青年にしては珍しく4カ国語も話せたわけです。しかもとても聡明でいろいろな政治的な国際社会に対する洞察力があって、危険が潜んでいるところに対しての勘みたいなものを元々持っている人物でもあるんです。ジャーナリストとして人が見つけてはいないものを発見したいという思いのあるすごく誠実な人物だったと思います。ウクライナであの悲劇に直面し、最終的には彼らのために戦う、それが自分の使命だと感じるメッセンジャーのような存在に変化していくというのがガレスの物語で、自分が動くことによって虐殺が止められるんじゃないかと考えていたわけですよね。何百万人もの被害者がいる、彼らのためにという責任感を彼は感じていたと思うし、それを皆に伝えることができれば、止めることができれば、自分の命さえ払ってでもと思った人物だと考えました。それは今日を生きるジャーナリスト達の素晴らしいお手本でもあると思うんです。

ジャーナリズムにおけるヒーローというのは、私達の周りにいます。だからこそ私達は彼らに耳を傾けなければいけない、私達が日々生活するなかで目を覆いたい、忘れたい、そういった真実を彼らは発信しているわけですから。当然、自分達のアジェンダ(課題)が邪魔されては困るという人達がそういう真実を止めようとするわけです。それからこの映画を作っていて思ったのが、メディアが腐敗しているというのもすごく危険なんですけど、さらにそこに臆病な政治家、それから日和見主義的な右に倣えみたいな政治家達が登場する、あるいはそういう政治があるわけです。そうするとさらに危険が増します。一般の方、社会が無関心だとさらに危険になり、最悪の惨事にドアを開くのも同然なんじゃないかと、そういう状況にあるんじゃないかと思います。

マイソン:

さきほど、今までの作品でもこういったテーマの映画を撮るのは辛いとおしゃっていましたが、今回も目を背けたくなるような現実が描かれていて、その中で具体的な描写にするかどうか、ビジュアル的にどこまで描くのかというジャッジを監督はどのようにされているのでしょうか?基準みたいなものがあれば教えてください。

アグニェシュカ・ホランド監督:

脚本家のアンドレアさんと、今回そういった部分を表現する時には、とにかくガレスの主観で見せようと決めました。つまりこの映画では、彼の見ているものしか観客は観ないんですよね。ホロコーストとかそういった映画を今まで手掛けてきたなかで、“Less is More(=少ないほうがより雄弁である)”と、ミニマルなアプローチのほうが効果的だと考えました。ディテールを説明するよりはほのめかすほうがよりパワフルだということがわかっていたので、今回もそうしています。飢饉をどう表現しようかと考えた時に、例えばゲットーとか収容所で誰かが亡くなっていくのとはちょっと違うんです。被害者は孤立した状態で亡くなっていく。映画のように広大な風景のなかで、本当に何もないような場所で孤立して孤独のうちに、そして叫び声すらあげず沈黙のうちにただ消失していくような、そういう感覚を表現しなければと考えて作っていきました。ストーリーを綴る時にとても重要なのは、誰の視点でそれを描いているのか、それを見つけることなんです。その視点を持つ人がそれを今体感していて、その経験を観客と分かち合っているという風にアプローチすることが大切なので、今回もそうしています。

記者A:

この映画で驚きだったのは、(作家の)ジョージ・オーウェルの執筆がこのガレス・ジョーンズの物語に関わっているということでした。このジョージ・オーウェルの描写の比重は、元々脚本ではこのくらいだったのでしょうか?

アグニェシュカ・ホランド監督:

最初の脚本にはもっとジョージ・オーウェルのシーンが多く入っていて、撮影もしたのですが、それすらもいらないんじゃないかと言う人もいました。でも私はすごくオーウェルに共感していて、私の視点を付与するためにも必要だったし、メタファー的にも必要だと思いました。そして、ナレーションの部分がこの物語をそのまま伝えるよりも少しショートカットができると思ったんです。あとは、最終的に物語の哲学的な結論に至る助けにもなっています。脚本家のアンドレアさんと編集の方と1番有機的にどこでオーウェルのクリップを使ったら良いのかというのを探しながら作っていきました。物語のエモーショナルな部分にスパイスが効くように、場所はどこなのかを探していきました。ストーリーはシンプルでなければというのは、私のフィルムメイキングにおける哲学でもあるんです。この世界は複雑で、私が扱う主題もとても複雑なんだけど、それを綴る手法というのはどこかとてもシンプルなんじゃないかと思っていて、観客も知的なレベルでも感情面でもすごくアクセスしやすい物語にしているという自負があります。だから通常だったらこういう物語はあまり観ないという方でもスッと理解できるものになっていて、観客にも経験して欲しい、何か体感を喚起するような作品を作ることによって、この複雑な現実というものを観客の中にポンと置いているんです。しかもガイドなしに。そして、その経験に手を入れることなく、何か普遍的なより魅力的な言語に翻訳するという作業が私の映画作りなんです。

マイソン:

最後に監督が監督業を営む上で影響を受けた作品や、監督がいらっしゃったら教えてください。

アグニェシュカ・ホランド監督:

1人ではないんですよね。私が映画学校で学んでいた60〜70年代の多くの作家達、そしてヨーロッパ、アメリカ、日本といろいろなムーブメントがありましたけど、そういったさまざまな作品に影響を受けています。ただ自分の映画作家であるというアプローチに1番影響を与えてくれたのは、ポーランドの友人達やメンター達なんです。そのなかでもアンジェイ・ワイダとクシシュトフ・キェシロフスキで、彼らとは毎日映画の意味や、映画というものは何ができて、何が重要で、何が新しくて、何が有機的であって、そして観客と映画の関係とは何かということを毎日話していたんです。やっぱり私の人生における1番大切なものは知的な芸術の上でのパートナーはこの2人の男性なんですよね。映画というものを観たり、映画について語り分析し、いろいろなアイデアを分かち合いました。彼ら以外だと戦後の監督達、特に60〜70年代のニューウェーブの監督達の作品というのが、自分の映画作家としての1番の土壌となりました。

2020年6月23日取材 TEXT by Myson

『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』

2020年8月14日(金)より全国公開

PG-12

監督:アグニェシュカ・ホランド

出演:ジェームズ・ノートン/ヴァネッサ・カービー/ピーター・サースガード

配給:ハピネット

1933年、世界恐慌のさなか、若き英国人記者ガレス・ジョーンズはスターリンが統治するソビエト連邦だけが栄えていることに疑問を持っていた。ガレスはヒトラーに取材をした経験から、スターリンにも取材をしようと奔走するが、そんななか、ウクライナに何か答えが隠されていると考える。そして、彼を監視する当局の目を盗み、ウクライナ行きの汽車に乗り込むが、彼がそこで目にしたものは予想もできないほど壮絶な風景だった。

© FILM PRODUKCJA – PARKHURST – KINOROB – JONES BOY FILM – KRAKOW FESTIVAL OFFICE – STUDIO PRODUKCYJNE ORKA – KINO ŚWIAT – SILESIA FILM INSTITUTE IN KATOWICE

Photo by Jacek Poremba